Das Boot ist voll? Dann schaffen wir endlich sichere Häfen!

Seit Jahren finden die EU-Mitgliedstaaten keine menschenwürdige und faire Alternative zur »Festung Europa«. In ihrem Kommentar erinnert MELANIE JAINDL an historische Parallelen und sprachliche Grenzüberschreitungen im Umgang mit Menschen auf der Flucht.

Die dritte Nacht bricht an. Sie sind gestrandet, »in der bitteren Kälte, halb verhungert und ohne ein Dach über dem Kopf, zwischen den Wachen aller drei Länder, die sie nicht betreten dürfen.« Ein kleines Boot schenkt ein wenig Hoffnung. Doch niemand wusste, dass aus drei Nächten drei Monate werden. AugenzeugInnen berichten von rund 60 Menschen, Kinder sowie Alte, »entweder in den engen, von Ratten und Ungeziefer befallenen Räumen unter Deck, oder oben, wo sie den Launen des Wetters ausgesetzt sind.« Während die Regierungen von Sättigung sprechen, bleibt es an der Zivilbevölkerung zu helfen. Sie kümmern sich um das Notwendigste: bringen Decken und Lebensmittel. Hilfsorganisationen werden indessen an ihrer Arbeit gehindert, erhalten keine Unterstützung, werden gar kriminalisiert. Das Boot verharrt drei Monate lang auf See, ohne Aussicht auf einen Hafen, in den es einlaufen könnte. »Wir sind im Mondlicht gegangen und gegangen und gegangen, bis wir auf ungarisches Staatsgebiet gelangten,« erzählt einer der Vertriebenen. Sie wollten nicht weg, doch das Leben, dass sie so mühsam und liebevoll aufgebaut hatten, änderte sich schlagartig. Bleiben bedeutete den sicheren Tod. Sie tragen nur das Nötigste mit sich und die Angst, zurückgeschickt zu werden. Eine Angst, die sich schließlich bewahrheitete. »Denn um uns Juden kümmerte man sich damals nicht.«

Immer wieder »Nie wieder«?

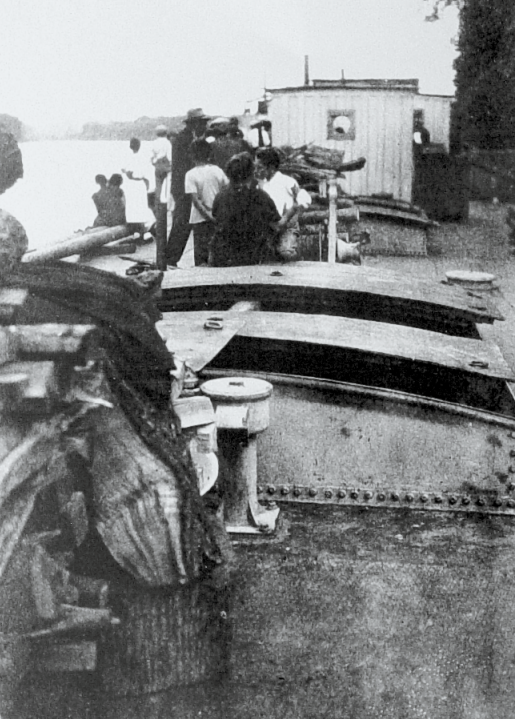

Es sind Geschichten einer Flucht, die wir so ähnlich in den vergangenen Jahren oft hörten. Ähnliches geschieht auch gerade jetzt, draußen im Mittelmeer, vor geschlossenen Grenzzäunen entlang der Balkanroute, auch entlang der Donau. Der internationale Strom bot Staatenlosen schon immer einen Ausweg. So auch den Jüdinnen und Juden aus den burgenländischen Gemeinden Pama, Kittsee und Gols, die 1938 aus ihrer Heimat vertrieben wurden und auf einem Schleppkahn in der Donau ausharrten, weil die benachbarten Länder Tschechoslowakei und Ungarn sie nicht aufnahmen. Ihr Schicksal wurde auf der Konferenz von Évian besprochen. Dort beriet die Staatengemeinschaft darüber, wie eine Auswanderung der deutschen und österreichischen jüdischen Gemeinschaft ermöglicht werden kann. Denn die Zustände in ihrer Heimat verschlimmerten sich von Tag zu Tag. Doch die Konferenz brachte keine Ergebnisse – kaum ein Staat war bereit, mehr Menschen aufzunehmen.

Auch in den 2010er Jahren hielt der Westen Konferenzen ab. Bis heute bringen sie aber wenig außer Schuldzuweisungen oder Mitleidsbekundungen. Egal ob im Rahmen der EU oder der Vereinten Nationen, niemand will sie – die Flüchtlinge, die AusländerInnen, Muslimas und Muslime. Schworen wir uns nicht »Nie wieder«? Obwohl nicht lange her, fühlt sich dieses Versprechen weit entfernt an. Seit 2014 verstarben oder verschwanden 25.000 Menschen im Mittelmeer, allein bis September dieses Jahres waren es fast eineinhalbtausend. So die Zahlen des UNHCR, die Dunkelziffer ist wahrscheinlich weitaus größer. Doch es sind nicht nur Zahlen, es sind 25.000 Lebensgeschichten. Geschichten, die mit FreundInnen, Kindern, Eltern, Großeltern, Cousinen und Cousins, KlassenkameradInnen, LehrerInnen und weiteren Angehörigen verflochten sind. Es ist der zweijährige Alan Kurdi, dessen Foto um die Welt ging und über dessen Tod so viele PolitikerInnen bestürzt waren. Dennoch einigten sie sich auf keine Lösung, um weitere Todesfälle zu verhindern. Sowie jener des 22-jährigen Saleh aus Palästina, in dessen Heimat 1938 viele der burgenländischen Jüdinnen und Juden vom Donau-Boot Zuflucht fanden. Einige harren auch heute wieder auf Booten und Inseln aus, wie die jüdischen BurgenländerInnen vor über 80 Jahren. Der einzige Unterschied: Heute umgibt sie Salz- und nicht Süßwasser.

Der ehemalige Bürgermeister Palermos, Leoluca Orlando, sprach in diesem Zusammenhang von einem Genozid vor den Grenzen Europas. Auch wenn diese Wortwahl drastisch ist, das dahinterstehende Leid wird einer »Union der Menschenrechte« nicht gerecht. Tatsächlich ist das Mittelmeer für Flüchtende und MigrantInnen der weltweit tödlichste Seeweg. Und es ist falsch, diese Verluste als Unfälle zu bezeichnen, oder gar als Eigenverschulden durch Leichtsinnigkeit. Sie sind die direkte Folge von Gewalt und Konflikten in den Herkunftsländern und die Konsequenz einer europäischen Migrations- und Grenzpolitik, die sichere Fluchtrouten unmöglich macht.

Gleiche und Gleichere

Wir EuropäerInnen sind stolz auf unsere Menschenrechte und ungehinderte Mobilität. Doch denen vorm Stacheldrahtzaun verwehren wir sie. Ist es Rassismus, Islamophobie, Klassismus? Noch vor einem Jahr schauten viele weg, als AfghanInnen, SyrerInnen und MalierInnen vor den östlichen EU-Grenzen in den Wäldern erfroren. Kurz darauf öffnete die EU die Grenzen für flüchtende UkrainerInnen. Wenn der politische Wille da ist, können wir flüchtenden Menschen effektiv helfen. Leider scheinen eine weiße Hautfarbe und christliche Konfession die günstigeren Voraussetzungen für diesen Willen zu sein. Am Papier sind alle gleich sein, aber in der Praxis sind manche gleicher.

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán behauptete kürzlich, dass die UngarInnen »keine gemischte Rasse« werden wollten. Sprache wird schnell Realität, und mit Aussagen wie diesen erreichen wir sehr gefährliches Terrain. Doch nicht nur Ungarn verfällt in alte Narrative. Viele PolitikerInnen sprechen heute wieder von Sättigung. Erst kürzlich erklärte der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer, das Maß sei voll. Tatsächlich gab es damals und gibt es auch heute genug Platz: Seit den 1950ern wuchs die Bevölkerung in Europa um 200 Millionen Menschen. Und laut der UN-Bevölkerungsabteilung werde sie bis zum Ende des Jahrhunderts um 100 Millionen schrumpfen. Doch genau jene Länder entlang der Donau, die dieser Trend am stärksten betrifft, wehren sich am lautesten gegen Immigration. Zugleich wandern viele ihrer eigenen BürgerInnen aus, um bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen zu suchen.

Europas Regierungsspitzen pochen gerne auf die Einhaltung von EU-Recht, doch immer nur jenes, dass gerade ihren nationalen Interessen nützt. Im Zentrum der Fluchtdebatten stehen die Themen Grenzschutz oder Dublin III, und nicht der effektive Schutz von Vertriebenen und die Einhaltung der Menschenrechte. Die EU-Grenzschutzagentur FRONTEX soll laut Nehammer »in die Pflicht genommen werden«, aber nicht wegen ihrer Involvierung in illegale und gewaltsame Pushbacks, sondern ihrer angeblichen Nachlässigkeit darin, einen wirkungsvollen »Schutzwall für die Mitgliedsstaaten« zu bilden. Die brennende Frage an uns EuropäerInnen lautet allerdings: Wovor müssen wir uns tatsächlich schützen – vor flüchtenden Mitmenschen oder der Flucht vor unserer Verantwortung?

BFG Fotoarchiv / © Roth

Jenseits von Gut und Böse

Pragmatischere Stimmen reden gern von den Chancen durch Migration: Aufgenommene zahlen ins Pensionssystem ein – eine Notwendigkeit in den alternden und schrumpfenden Gesellschaften. Unter ihnen seien auch hochqualifizierte Leute, brauchbares Human Capital. Doch auch dieses Narrativ ist gefährlich. Menschenleben sind keine Güter. Ihr Wert berechnet sich nicht über den vermeintlichen Nutzen oder Schaden, den sie für die Aufnahmegesellschaft bringen.

Auch wenn es verschiedenste Ansichten zu den Themen Flucht und Migration gibt, hat unser Umgang damit wenig mit persönlicher Moral zu tun. Asyl ist keine Wohltätigkeit, sondern ein Menschenrecht basierend auf einer Konvention, auf die sich der Westen bewusst seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges stützt. Flucht ist jenseits von Gut und Böse. Egal ob Süß- oder Salzwasser, die Donau oder das Mittelmeer, die Aufnahme von Menschen in Not ist ein Teil der europäischen DNA und unseres Menschenrechtssystems, das seinen Wert verliert, wenn wir es nicht aufrechterhalten.

Die Quellen und Zitate zu den vertriebenen burgenländischen Jüdinnen und Juden stammen aus der digitalen Edition »BeGrenzte Flucht. Die österreichischen Flüchtlinge an der Grenze zur Tschechoslowakei im Krisenjahr 1938«, herausgegeben von Michal Frankl und Wolfgang Schellenbacher (2018): begrenzte-flucht.ehri-project.eu

Alfred Lang, Barbara Tobler, Gert Tschögl:

Vertrieben. Erinnerungen burgenländischer Juden und Jüdinnen. Wien, Mandelbaum 2004.

Autorin: Melanie Jaindl