Europawahl, Europameisterschaft, Eurovision Song Contest Event.

Dauer

Mi, 21.02.2024 9:00 – 16:30

Ort

NACHMELDEFORMULAR

Anlässlich der Europawahl im Juni 2024 werfen wir einen Blick auf unterschiedliche Formen der Europäisierung von Schüler:innen und ihre Auswirkungen auf den Unterricht an österreichischen Schulen. Mit dem Seminar rücken wir die Prozesse des kulturellen Wandels und der Transformation der europäischen Gesellschaften ins Rampenlicht.

Neben der Bewertung der Wahrnehmung der Europäischen Union und ihrer institutionellen Prozesse wie z.B. Wahl zum Europäischen Parlament werden zusätzlich – am Beispiel der Entwicklung digitaler Technologien (soziale Medien), europäischer Wettbewerbe (UEFA, Eurovision Song Contest) oder traditioneller Klassenfahrten – unterschiedliche Formen der Europäisierung des österreichischen Unterrichtsalltags evaluiert.

Ziele

Die Veranstaltung ist für Sie geeignet, die fachlichen und fächerübergreifenden Kompetenzen Ihrer Schüler:innen in den Bereichen Politische Bildung, Wirtschaftsbildung sowie Interkulturelle Bildung zu fördern.

Die Inhalte der Veranstaltung bieten hohe Relevanz und Hintergrundinformation für die schulische Vermittlungspraxis zu Themen wie Europäisierung, europäische Integration als Friedens- und Wirtschaftsprojekt, Außen-, Sicherheits- und Neutralitätspolitik.

Die aktuellen Entwicklungen im Donauraum betreffen die gegenwärtige und zukünftige Lebenswelt der Schüler:innen und können als thematische Anregungen für nachhaltige Unterrichtsarbeit zu Demokratie, medialer Information und Desinformation, grenzüberwindender Zusammenarbeit und Wohlstandssicherung dienen.

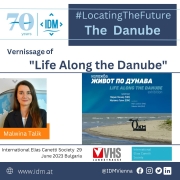

Der zweite Fluss europäischer Integration

Über das Leben und Engagement von Erhard Busek (1941–2022) könnte man laut IDM-Geschäftsführer SEBASTIAN SCHÄFFER eine ganze Ausgabe füllen. Sein Beitrag soll aber kein weiterer Nachruf werden. Vielmehr würdigt der Politikwissenschaftler Buseks Vision für Europa und den Donauraum.

Erhard Busek nannte die Donau den zweiten Fluss europäischer Integration. Nach der deutsch-französischen Aussöhnung entlang des Rheins sollte die Donau Schauplatz für das friedliche Zusammenleben der Menschen entlang des Stroms werden. Fast 27 Jahre lang hatte er als Vorsitzender des IDM versucht, dies zu verwirklichen. Er hatte früher als viele erkannt, dass die Region in Bewegung ist. Noch bevor an der Moskwa der Wind der Veränderung pfiff, hatte er Kontakte zu DissidentInnen geknüpft und österreichische LektorInnen und WissenschaftlerInnen an die Universitäten flussabwärts geschickt.

Von Mauern, Vorhängen und Zäunen

Wenn wir von den Ereignissen Ende der 1980er Jahre sprechen, ist oft von Mauern, Vorhängen und Zäunen die Rede. Auch im »neuen Kalten Krieg« wird wieder darüber gesprochen. Nur dass der Krieg weder neu, noch kalt ist. Bevor die Donau zum zweiten Fluss europäischer Integration werden kann, müssten also viele Schritte der Aussöhnung gesetzt werden. Sowohl am westlichen Balkan, als auch im Donaudelta schüren Staaten alte Ressentiments anstatt sie zu überwinden. Und dies hat auch den Aufbau von Grenzen zur Folge. In den Jahren nach der Wende sind mehr als 10.000 Kilometer neue Grenzen entstanden, die meisten davon auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion. Und während Wladimir Putin schon seit Jahren versucht, diese gewaltsam zu verschieben, wollen andere Länder die Integration in die Europäische Union – mit dem Ziel, Grenzen abzubauen. Als Voraussetzung für den Abbau der Binnengrenzen ist aber ein effektiver Schutz der Außengrenzen notwendig. Und das kann bedauerliche Folgen haben: Der Fluss Una, zum Beispiel, trennt die Stadt Kostajnica in zwei Teile – einen bosnischen und einen kroatischen (dazu Info Europa 2/2017). Tritt Kroatien mit 1. Jänner 2023 dem Schengenabkommen bei, wird die Una zur Außengrenze und somit ein Austausch zwischen beiden Stadtteilen erschwert. Und zwar so lange bis Bosnien und Herzegovina ebenso Mitglied wird.

So paradox es also klingt, aber primär werden Grenzen in der EU nicht abgebaut, sondern nur verschoben. Solange bis eben all jene Mitglieder geworden sind, die möchten. Bis dahin schafft europäische Integration eben auch Ausgrenzung auf dem Kontinent. Dagegen hat Erhard Busek sein Leben lang – auch unkonventionell – gekämpft. Gemeinsam verfassten wir 2021 eine »Kampfschrift« zur sofortigen Aufnahme aller Westbalkanstaaten. Sie enthält hauptsächlich »G’schichtln«, die er selbst für ein Hörbuch einsprach. Er war immer offen dafür, Neues auszuprobieren. Hauptsache es ging vorwärts. Uns verband die Ungeduld, wenn wir etwas nicht schnell genug voranbringen konnten.

Zeitenwende

Ich habe Erhard zum ersten Mal 2012 an einem Fluss getroffen, allerdings nicht die Donau, sondern die Drava (Drau). Wir saßen zum Abendessen an der Uferpromenade in Maribor. Ich war dort, um einen Vortrag zu halten. Er blätterte im Programm, las meinen Vortragstitel und stellte mir Fragen dazu. Mich hat seine Neugierde nachhaltig beeindruckt. Egal wer ihm gegenüber saß, er fand es lohnenswert mehr zu erfahren und Geschichten über die Region zu hören, die er dann weitererzählen konnte. Von kaum einem anderen Menschen habe ich mehr gelernt. Das nächste Treffen erfolgte zufällig beim Mittagessen 2014 in Berlin. Die damalige »Krim-Krise« steuerte auf ihren Höhepunkt zu. Erhard meinte, dass ihn die Argumentation des Kremls, wonach Russland für den Schutz der russischsprachigen Bevölkerung verantwortlich sei, an die 1930er Jahre in Deutschland erinnere. Ich fand den Vergleich schwierig, traute mich aber nicht ihm zu widersprechen. Heute wissen wir, dass er schon damals erkannt hatte, wohin die Entwicklungen führen könnten. Am 24. Februar 2022 waren wir uns sofort einig: Das ist nicht nur ein Krieg gegen die Ukraine, der Angriff richtet sich gegen alle, die liberale Demokratie, Freiheit und Frieden für Werte halten, die es zu verteidigen gilt. Spätestens bei Putins Ansprache nach den Scheinreferenden im Oktober und nach der temporären Annexion der besetzten ukrainischen Oblaste Saporischschja, Cherson, Donezk und Luhansk, zeigte sich: Die Ukraine kämpft nicht nur um das eigene Überleben, sondern auch für unsere gemeinsame europäische Zukunft. So konzertierte sich auch Putin in Reden nun weniger auf die vermeintliche Entnazifizierung, sondern kritisierte die Verkommenheit der westlichen Welt.

Taten statt Gesten

Und was machen wir? Große Gesten sind nicht ausreichend, es müssen auch mutige Taten folgen. Für die EU-Mitgliedstaaten bedeutet das, dass sie bei der Frage der Erweiterung mit Beitrittskandidaten ehrlicher umgehen müssen. Für die (potentiellen) Kandidaten heißt das, dass sie auch ernsthafte Schritte in Richtung eines Beitritts machen müssen, anstatt diese nur vorzutäuschen. Die Ausweitung der Kompetenzbereiche auf die supranationale Ebene (Vertiefung) muss endlich wieder Hand-in-Hand mit der Erweiterung gehen, so wie es zuletzt 2004 der Fall war. Am Beginn der europäischen Integration stand die wirtschaftliche Zusammenarbeit im Vordergrund. In den überwiegenden Fällen von Beitritten ging es aber primär um die Stabilisierung junger Demokratien. Demokratische Entwicklungen sind aber niemals linear und schon gar nicht unumkehrbar, weshalb wir auf EU-Ebene institutionalisierte Sicherheitsmechanismen brauchen. Das gelingt allerdings nur mit einer Änderung des Vertrags von Lissabon. Ebenso müssen Länder, die nicht EU-Mitglied werden wollen, ein Angebot zur Zusammenarbeit erhalten. Sei es zur Teilnahme am Binnenmarkt, an Schengen, an der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, dem Euro oder durch gemeinsame Anstrengungen gegen die Klimakatastrophe. All das ist auch ohne vollständige Integration möglich und wird bereits praktiziert. Es fehlt nur eine Institutionalisierung, etwa in einem erweiterten Europäischen Rat.

Wir sollten keine Furcht vor tiefgreifenden Veränderungen haben. Denn nur so kann die Donau tatsächlich zum zweiten Fluss europäischer Integration werden. Vielleicht folgen darauf der Bosporus, die Wolga und irgendwann wieder die Themse. Bis dahin dürfte aber durchaus noch einiges Wasser vom Schwarzwald ins Schwarze Meer fließen.

Autor: Sebastian Schäffer