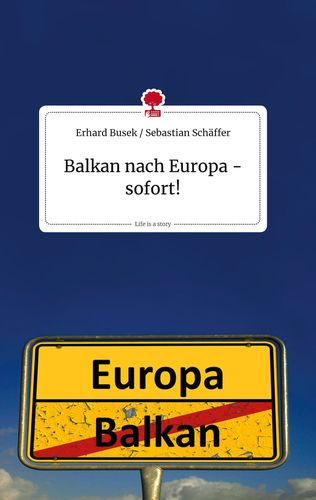

Balkan nach Europa – sofort!

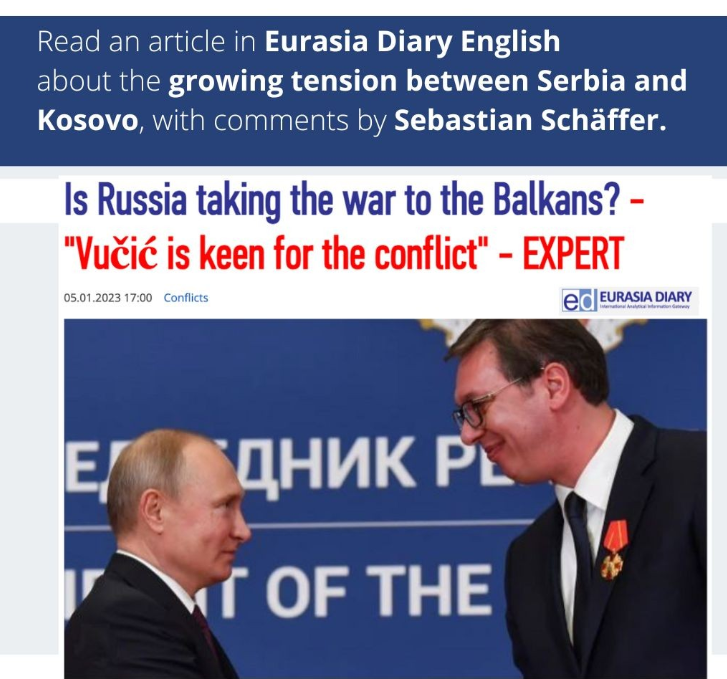

Is Russia taking the war to the Balkans? “President Vučić has been acting as both arsonist and fireman in this conflict for years. He is mainly using it for domestic political reasons, unfortunately, the European Union has failed to put an end to this.” stated Sebastian Schäffer in an Interview for Eurasia Diary – English.

You can read the article here.

Escalations in northern Kosovo have again made international news. Besides blocking roads to border crossings, Kosovo Serbs exchanged gunfire with police and even threw a stun grenade at the EU’s law enforcers (EULEX). While developments must certainly be observed, it can’t be in the interest of both countries to escalate the conflict further than this. But why is this happening now? And what consequences are to expect?

On 30 November 2022 a delegation from Vojvodina (Serbia) met with Teresa Stummer (Department for International and European Affairs, Federal State of Lower Austria, Working Community of the Danube Regions/ARGE Donauländer) and Sebastian Schäffer at our offices in Hahngasse 6. The delegation also attended the Danube Conference organised, amongst others, by IDM and ARGE Donauländer in the Austrian Ministry for European and International Affairs the day before.

With the presidency of the ARGE Donauländer coming to an end, which has been held by the Autonomous Province of Vojvodina since 2020, the projects implemented were revised and evaluated. During the meeting also future activities were discussed – amongst others the official transfer of the presidency during an event planned for April.

A video currently in production will highlight the importance of the sub-national level and cross-border cooperation as well as their synergies in the Danube Region. Cooperations between regional media outlets were also taken into consideration.

A future collaboration between the delegation and the IDM itself was discussed as well. The Institute for the Danube Region and Central Europe will celebrate its 70th anniversary in 2023, during that year different events will be organised in each country of their collaboration partners, including Serbia. The 10th Danube Cultural Conference – returning to Novi Sad in April 2023 – could be the perfect setting for a cooperation between the two partners, where the IDM could organise a side-event. Further details on the organisation will be planned during the upcoming months.

The meeting closed with the remarks on the importance of working together and on the inclusion in the different activities carried out along the Danube.

Author:

Elisa Magris

Danubius Award 2022 to the Bulgarian scientist Prof. Dr. Diana Mishkova, Danubius Mid-Career Award to Ukrainian scientist Assoc. Prof. Dr. Tamara Martsenyuk and Danubius Young Scientist Awards to 13 promising researchers from the Danube region.

The “Danubius Award” 2022 goes to Bulgarian Prof. Dr. Diana Mishkova, History Professor and Director of the Centre for Advanced Study (CAS) in Sofia, Bulgaria. With her work focusing on modern and contemporary history of Eastern Europe, the modernization of South-Eastern Europe, European societies, and European peripheries as well as national identities, she has contributed profoundly to research on the Balkans. She is o the funding director of CAS Sofia, that is supported by numerous international sponsors, such as the Wissenschaftkolleg Berlin (Institute for Advanced Study Berlin). Prof. Dr. Mishkova has already received several awards for her scientific work and is involved in different international projects – currently in the Horizon 2020 project “PREVEX – Preventing Violent Extremism in the Balkans”.

Ukrainian scientist Assoc. Prof. Dr. Tamara Martsenyuk has been awarded the “Danubius Mid-Career Award” 2022. She is an Associate Professor at the National University of Kyiv-Mohyla Academy. In her studies, she focuses on gender research, social inequality issues, gender policies, social movements, and empowerment. In addition to numerous stays abroad and the participation in international research projects, she also brings her expertise to national policy forums and NGOs. Her research is currently focusing on the topic “Women’s involvement in Russia’s War against Ukraine”.

In addition, 13 young scientists from the Danube Region will be awarded with the Danubius Young Scientist Award 2022 for their scientific work.

By presenting these Awards, the Austrian Ministry for Education, Science and Research (BMBWF) is contributing to the implementation of the EU Strategy for the Danube Region (EUSDR) adopted by the European Council in 2011. Through the awarding of outstanding scientific achievements, the Danube region is made visible as a research area and the perception of its multidisciplinary challenges and potentials is strengthened.

“The Danube Region provides many opportunities for cross-border and regional cooperation among universities as well as research organizations. And there are, indeed, plenty of common challenges along the Danube and beyond which we need to jointly address and develop solutions for“ Federal Minister for Education, Science and Research Prof. Martin Polaschek pointed out on the occasion of the award ceremony on 10 November 2022 at the University of Maribor.

“The role of scientists and researchers has changed profoundly in the last decade. On the one hand, scientists and researchers are in a high demand to deliver fast results and provide evidence for critical policy decisions, and they have become indispensable in explaining and communicating the current knowledge available. On the other hand, we see a worrying rise in skepticism towards science and research as well as towards democracy in general, which creates a wide range of problems for and in our societies. We need to work together to counter this skepticism, and I am confident that all of you present and especially the awardees of today can and will contribute with their work towards demonstrating and communicating the relevance of science and research“, Polaschek continued.

The award ceremony in Maribor took place in the presence of Barbara Weitgruber, Head of the Department from the BMBWF, and Friedrich Faulhammer, Chairman of the Institute for the Danube Region and Central Europe (IDM).

In her introduction, Barbara Weitgruber highlighted the solidarity with Ukraine as partner country of the EUSDR: “We will continue our support to the Ukrainian researchers, who have come or aim of coming in the EU, as well as to those remained in Ukraine. In addition to that, we hope for an early beginning of the reconstructions, and we are getting ready for appropriate support measures”.

Friedrich Faulhammer added: “I am really pleased that once again we are working together with the Ministry for Education, Science and Research to honor scientists, who are significantly contributing to the development of knowledge and understanding within the Danube region in their various fields of research. This year, I am particularly pleased that we can also highlight the scientific work of Ukrainian female researchers, as they are currently forced to work under the conditions caused by the unjustified Russian attack on their country”.

The “Danubius Award” was established in 2011 to honor researchers who have outstandingly dealt with the Danube Region in their academic or artistic work. The prize is granted every year on a rotating basis for achievements in the humanities, cultural and social sciences (2022) or in life sciences and is endowed with € 5,000.

The “Danubius Mid-Career Award” is endowed with € 2,200 and has been awarded since 2017 to researchers who are from 5 to a maximum of 15 years after their last formal scientific degree or have equivalent scientific experience. The prize winners were selected by an independent jury of experts chaired by Univ. Prof. Dr. Stefan M. Newerkla (University of Vienna).

Since 2014, special young talent awards, the “Danubius Young Scientist Awards” have also been awarded. The prize, which is open to all disciplines, highlights the scientific work and talent of young researchers and increases the visibility of the excellence of the research community in the Danube Region. In this way, the prizes also contribute to the fact that young scientists deal with the river and the region in a variety of ways. The young talent prizes are endowed with € 1.350, per award winner. The selection was made by an international jury of experts, whereby the candidates for the award were nominated by their respective scientific institutions.

| Austria | Daniela Apaydin |

| Bosnia and Herzegovina | Marko Djukanović |

| Croatia | Jelena Kranjec Orlović |

| Czech Republic | Adela Grimes |

| Germany | Jan Schmitt |

| Hungary | Blanka Bartos |

| Moldova | Nicolae Arnaut |

| Montenegro | Miloš Brajović |

| Romania | Mihaela Cudalbeanu |

| Serbia | Zorana Miletić |

| Slovakia | Tibor Zsigmond |

| Slovenia | Žane Temova Rakuša |

| Ukraine | Illia Diahovchenko |

Watch the Award ceremony below

Mit Besorgnis beobachtet die internationale Gemeinschaft die neuerlichen Spannungen zwischen Serbien und Kosovo.

Ob es zu einer weiten Eskalation kommen könnte und wie sich die aktuelle Situation auf die serbische und kosovarische Diaspora in Österreich auswirkt, darüber sprach Sebastian Schäffer heute bei PULS24NEWS .

Das Interview kann hier nachgesehen werden.